Reflexiones sobre el espejo del tiempo: Entre monedas de pesetas y cabinas telefónicas

Mientras el mundo sigue avanzando a un ritmo vertiginoso, marcado por la digitalización y la instantaneidad, hay momentos en los que nos detenemos, aunque sea solo por un segundo, reviviendo la magia del pasado. Ese pasado, impregnado de simplicidad y aventura, parece hoy un cuadro añejo que cuelga en la pared de nuestra memoria, evocando una mezcla de nostalgia y libertad que nos remonta a los años ochenta y noventa, un tiempo donde nuestra infancia se desenvolvía entre el calor del sol en las calles del barrio y la emoción de descubrir el mundo pieza a pieza.

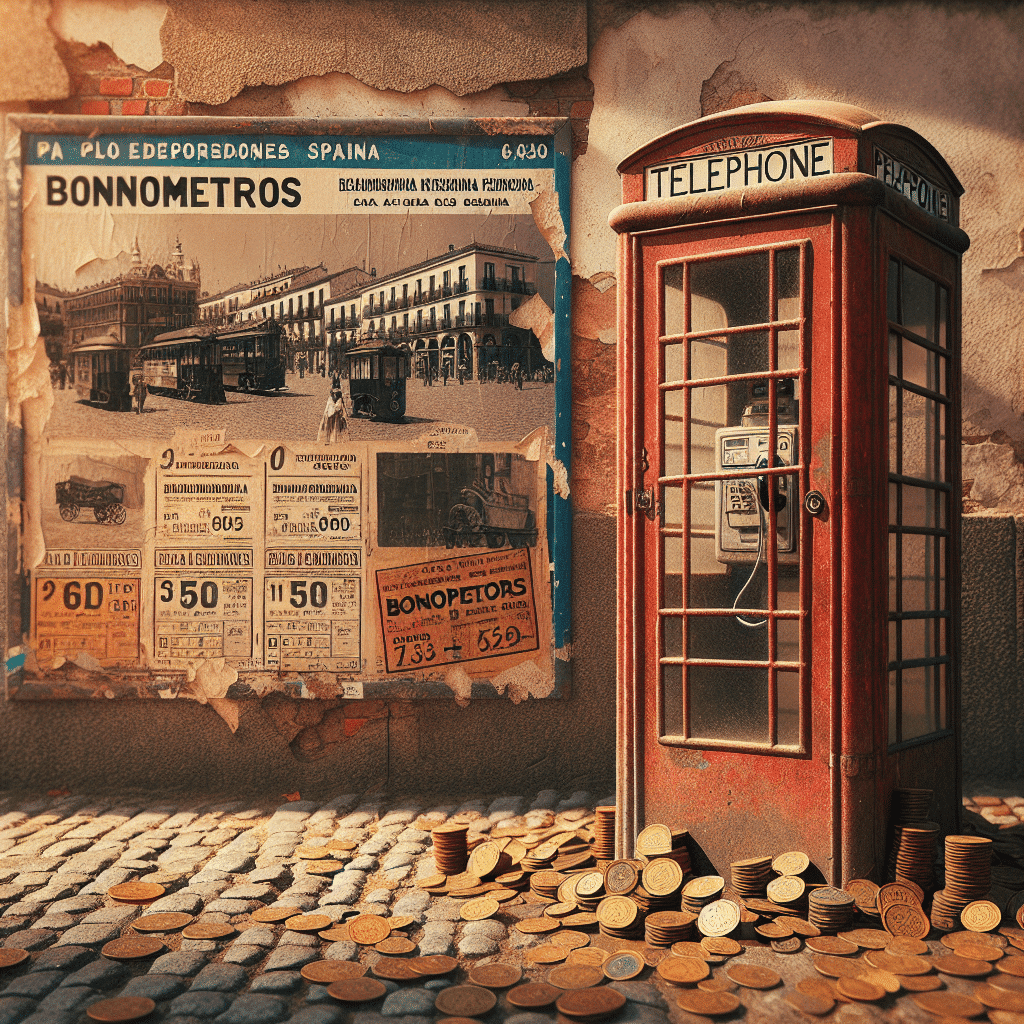

Ese mundo analógico, lleno de pequeñas grandes aventuras, nos enseñó el valor de la espera, del encuentro y de la alegría encontrada en gestos cotidianos. Una moneda de 25 pesetas no era solo una pieza de metal, sino la llave a un universo de chicles, viajes en metro y tardes de chucherías compartidas. Eran esos pequeños rituales los que tejían lazos inquebrantables entre generaciones, mostrándonos el verdadero valor de las cosas, más allá de su precio monetario.

Las cabinas telefónicas, esos vestigios de una era pre-digital, eran los santuarios donde se guardaban secretos y se forjaban promesas. Esperar nuestro turno para hablar era una lección de paciencia y respeto, aprendizajes que se grababan en el corazón mucho más allá de la infancia. Y qué decir de los bonometros de cartón, billetes de una odisea que comenzaba con el crujir de la máquina validadora, marcando el inicio de viajes que nos llevaban hacia la libertad de la adolescencia.

Es curioso cómo, pese al constante bombardeo de estímulos digitales, los recuerdos de una época definida por la tangibilidad de sus experiencias continúan evocando emociones profundas. Los sabores, los colores, e incluso los olores de aquel entonces, se entrelazan creando un tapiz de recuerdos que, a su vez, destaca la importancia de la amistad y el juego, pilares donde se fundaba el día a día.

Este viaje por la memoria, más allá de una simple evocación nostálgica, es un recordatorio de que la felicidad y la curiosidad florecen en la interacción genuina con el mundo y con los demás. Aquellas lecciones de vida, aprendidas al caer de las bicicletas o al intercambiar cromos, siguen siendo vigentes. Nos muestran que, pese a los cambios, el valor de explorar, de soñar y de crear lazos emocionales es, quizás, lo único que permanece constante.

Aunque la infancia de hoy difiere en el escenario y los actores, la esencia de descubrir, jugar y crecer sigue siendo la misma. Los pixels no sustituyen los recuerdos, pero pueden coexistir, recordándonos que la magia de la infancia no tiene por qué extinguirse en la transición hacia el mundo adulto. Al contrario, puede y debe ser el faro que guía hacia una comprensión más profunda de nuestra historia personal y colectiva, celebrando tanto lo que fuimos como lo que somos.